Eine Betrachtung zum Thema von

Malenka Radi, am 16.Mai 2016

Verantwortung

ist ein Begriff der Möglichkeit. Notwendigkeit ist unabweisbar,

Unmöglichkeit nicht erfüllbar. Unabweisbares und Unmögliches sind

der menschlichen Entscheidung entzogen und damit nicht Gegenstand

der Verantwortung. Verantwortung kann eine zukunftsorientierte oder

eine vergangenheitsorientierte Bedeutung haben. Prospektiv ist die

Verpflichtung, einen bestimmten Handlungserfolg herzustellen oder

die Anforderungen an eine bestimmte Aufgabe oderRolle einzulösen,

wie z. B. die Neutralität eines

Schiedsrichters im Sport oder der Lernerfolg des Schülers durch

einen Lehrer.

Verantwortung, und worum geht es? In meinem Falle geht es darum das Leben in den Griff zu bekommen. Sich nicht mehr neuen Schwierigkeiten stellen zu müssen in bezug auf die existenzsicherung und die Gefahr von anderen angeklagt zu werden.

Folgende Fragestellungen werden an mich gerichtet:

- Wer ist wofür verantwortlich, aus meiner Sicht heute.

- Um welche Problematik geht es und um wleche Anklage.

- Was ist geschehen? Und woaus bestehen die Widerholungen und Ähnlichkeiten für neue Delikte und Zusammenhänge, worin besteht die Gefahr, wieder in eine ähnliche Lage zu kommen?

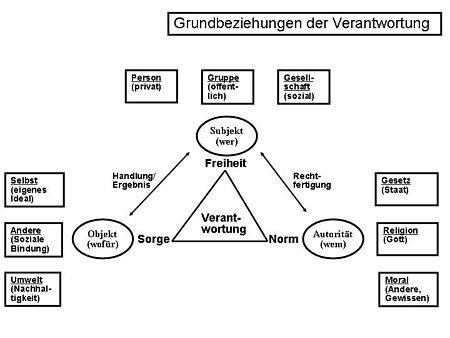

„Der Begriff

der Verantwortung bezeichnet

nach verbreiteter Auffassung die Zuschreibung einer Pflicht zu

einer handelndenPerson oder

Personengruppe (Subjekt)

gegenüber einer anderen Person oder Personengruppe (Objekt)

aufgrund eines normativen Anspruchs,

der durch eine Instanz eingefordert

werden kann und vor dieser zu rechtfertigen (zu

beantworten) ist.“

Hier steht also der

Angeklagte vor dem Richter. Und ich erinnere mich nur zu genau,

was ich gefragt wurde. Grundsätzlich sehe ich mich immerwieder in

ähnlichen Situationen, wo mir alles zuviel wird und ich förmlich

den Kopf in den Sand stecke. Wenn ich um Hilfe bitte, dann gerät

meine Lben so sehr aus meiner eigen Hand, daß ich michh auch

nicht wieder finden kann. Heute frage ich mich, ob es etwas mit

meiner so definierten Krankheit zu tun hat. Als manisch depressiv

mit extrem erhöhtem Antrieb, werde ich bezeichnet. In den letzten

Tage erleb ich all dies wieder ganz ähnlich. Die Kosten wachsen

mir über den Kopf. Ich empfinde einen straken Willen, meine Pläne

zu realisieren und mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, koste es

was es wolle. Ich bin nicht kriminell, aber ich zahle einen hohen

Preis und ich verliere Respekt und Achtung innerhalb meiner

eigenen Familie. Das tut am Meisten weh. Meine eltern sind kein

Vorbild, meine Großeltern betrachte ich mit erstaunter Distanz

und die historischen Ereignisse in europa, sowie meine ganz

persönlichen Beobachtungen von anderen Menschen, geben mir auch

nicht das Gefühl, daß ich andere Probleme habe, als andere. Es

ist schwierig das tägliche essen auf den Tisch zu bringen. Noch

schwerer seine Miete zu zahlen und überhaupt auszukommen,

geschweige denn, sich auch einmal etwas zu leisten.

Arbeistlosigkeit und Depression sind die Folge, von wasß Als

junges Mädchen in Berlin wurde ich Pankerin. Ich habe das dann

nicht mehr nach außenhin gezeigt. Bin es aber geblieben. Was

macht den Punk aus? Und warum kann ich mich als sochen definieren?

Punk ist

eine Jugendkultur,

die Mitte der 1970er Jahre in New York und London entstand.

Charakteristisch für den Punk sind provozierendes Aussehen, eine

rebellische Haltung und nonkonformistisches Verhalten.

Der einzelne Angehörige dieser Subkultur nennt

sich ebenfalls Punk (Plural: Punks)

oder auch Punk-Rocker; deutsche Bezeichnungen sind auch Punker und

für weibliche Punks Punkerin(Plural: Punkerinnen)

oder (selten) Punkette (Plural: Punketten).

Handlungen und ihre

Folgen können je nach gesellschaftlicher Praxis

und Wertesystem für

den Verantwortlichen zuKonsequenzen wie

Lob und Tadel, Belohnung, Bestrafung oder

Forderungen nach Ersatzleistungen führen. Die Beziehung

(Relation)

zwischen den beteiligten Akteuren knüpft

am Ergebnis des Handelns an.

Ende

der 1980er Jahre drang Punk auch in Deutschland zunehmend in den

Mainstream-Bereich vor. Wegweisend waren dabei vor allem Die

Toten Hosen (aus ZK hervorgegangen)

und Die

Ärzte. Beide Bands gehören seit Mitte der 1990er zu den

kommerziell erfolgreichsten Bands der Bundesrepublik,[32] sind

regelmäßig auf den vorderen Plätzen der Musikchartsvertreten

und unter den Headlinern großer Freiluftkonzerte.

Weitere

wichtige deutsche Punk-Bands sind Slime und Die

Goldenen Zitronen aus

Hamburg, Toxoplasma aus

Neuwied,Feeling

B und Die

Skeptiker aus

Ost-Berlin, Daily

Terror aus

Braunschweig, WIZO aus

Sindelfingen und ZSD aus

München.

Ich

erinner mich an die Drogenszene und und die Strichmädchen von

Berlin.

Meine

Zeit in Siegmundhof, das herumströmerin in Berlin, das

Schuleschwänzen und in der Stadt herumtinglen, das hat mich dazu

gebracht lieber den Weg nach oben zu suchen in eine konservative

und bürgerliche Welt. Aber ersteinmal bin ich beim Theater

gelandet. Ich habe mich dann zurückgezogen von dem Stadtleben. In

Hamburg war ich nur noch im Schauspielhaus und auf der

Fachhochschule. Ich habe mich darauf konzentriert erfolgreich zu

werden. Bühnebildnerin und Intendantin in spe wollte ich werden.

Mit dem ende meiner ersten großen Partnerschaft habe ich mich

dann aber von diesem Traum verabschiedet und mich in das Dasein

einer Unternehmerin gestürzt. Ich habe die Verantwortung nicht

ertragen, daß ich meine ersten Kinder nicht ausgetragen habe,

meine erste Liebesbeziehung gescheitert ist und ich plötzlich

alleine dastand. Ich wurde sehr traurig. Und mit dieser Depression

war ich wieder ein Risikokandidat. Wer ist hier verantwortlich,

daß ich meine Eltern nicht aufgesucht habe, daß ich nicht um

Hilfe gebeten habe? In Österreich war ich als Deutsche ein

Ausländerin ohne Arbeisterlaubnis. Jobben durfet ich nicht. Aber

ich wollte in Wien bleiben. Keine Arbeit, kein Geld und keine

Freunde, keine Familie. Ich war sehr isoliert und einsam. So floh

ich aufs Land, in eine Liebschaft. Das österreichische

Theatermuseum ernährte mich mit einem Kostümbildauftrag fürs

Kindertheatermuseum, aus dem ich auch meine Diplomarbeit machen

konnte. Ein Schlussstrich dann. Ich bekam meine Wohnung in Wien,

in der Auhofstrasse zurück, aber warum keinen fixen Job, an einem

der Theater? Weil ich es gar nicht probiert habe. Kurz eine

Assitenz in Düsseldorf, ein Gastspiel in Paris, eine eigen

Produktion in Hamburg, und dann wieder keine Traum und keine

Perspektive. Und so rutschte ich in eine große Liebesaffäire und

eine weitere Beziehung welche dann zu meiner ersten Anklage über

10 Jahre später führte. Warum habe ich keine Reißleine gezogen?

Hier hatte ich die ersten Höhenflüge: Malenka Milano, die Coco

Chanel von morgen. Oh je. Mode aus Italien. Schulden ohne Ende.

Ein Modesalon und am Ende ein Bankrott und ich, auf der Flucht vor

der Realität. Genau wie heute. Nichts ha“t sich geändert.

„Die

der Verantwortung zugrunde liegenden gesellschaftlichen Normen

können

einen rechtlichen, religiösen,weltanschaulichen oder moralischen Ursprung

haben.“

Was

für ein Satz! Moralisch war ich lediert. Religiös etwas

stabilisiert durch meine Taufe. Weltanschaulich ein Punk und auf

der Suche nach einem Weg. Also bin ich kurz in London einen Traum

hinterhergelaufen und später in Berlin auf der FU gelandet. Eine

glückliche Zeit des studierens folgte. Drei Fächer:

Volkswirtschaft, Geschichte und Theaterwissenschaften. Eine gute

Zeit, ganz in der Realität. Mit der Hoffnung doch noch

Intendantin zu werden? Alte Träume wieder aufleben zu lassen?

Hier habe ich für mich sehr verantwortungsvoll gelebt und den

Alltag sicher so gut wie nie bewältigt.

Die

ewige Studentin? Dann die großen Prüfungen, einige Einser,

einige Fluchten.

„Die

Verantwortung kann aber auch auf einem selbst gewählten Idealals

einer nur individuell gültigen Norm beruhen. Allerdings ist auch

in diesem Fall der Anspruch an Wirkungen gegenüber anderen

Personen oder Institutionen gebunden. Denn nur unter Einbeziehung

der Mitwelt ergibt

der Begriff der Verantwortung einen Sinn.“

Für

mich gab es kaum eine Mitwelt. Dazu war ich zu einsam.

Die

Ideologien des Punks wurden bzw. werden von außen wie auch von

der Szene selbst kritisiert. Crass zum

Beispiel schrieben Lieder wie „White Punks on Hope“, in

dem Joe

Strummer von The

Clash Ausverkauf

und Verrat an seinen Prinzipien vorgeworfen wurde, sowie auch das

Lied „Punk is Dead“, das die gesamte Szene angriff.

Der Dead-Kennedys-Sänger Jello

Biafra beschuldigte

das Fanzine Maximumrocknroll des

„Punk-Fundamentalismus“, als dieses ablehnte, für Biafras

Label Alternative Tentacles Records zu werben, weil die Autoren

der Meinung waren, es sei kein Punk. Eine weitere Kritik kam von

den „Conservative Punks“, die der Ansicht sind, dass die

heutigen Punks nur noch Hippies mitIrokesenschnitt seien.

Diese werden jedoch aufgrund ihrer rechtskonservativen Einstellung

und ihrer parteipolitischen Aktivität in der Regel nicht als

Punks anerkannt (siehe Abschnitt „Punk

und Politik“).

Von

außerhalb wurde Punk u. a. von Jim

Goad kritisiert,

der in seinem Essay The

Underground is A Lie! behauptete,

dass viele Punks nur Heuchler seien.[34] Er

schreibt darin, dass viele sich benähmen, als seien sie arm,

während sie verschwiegen, dass sie aus der Mittelschicht

stammten. In Farts

from Underground[35] behauptet

er, durch Do

it yourself sei

niemals irgendetwas eigenes Neues produziert worden, und dass es

schlechter Qualität erlaube, als klasse dargestellt zu werden.

Des Weiteren behauptet er, dadurch, dass Punk so politisch und

propagandistisch geworden sei, sei die Punk-Subkultur langweiliger

als der Mainstream geworden

und auch, dass Punk mittlerweile veralteter und zurückgebliebener

sei als der Mainstream, gegen den er sich richte. Manche

kritisieren DIY auch als eine Form, die nur denen möglich ist,

die auch das Geld dafür haben, da es Menschen mit wenig Geld gar

nicht möglich sei, ein eigenes Label hochzuziehen, oder die Zeit

dafür zu finden, sich ihre eigenen Klamotten zu machen.

In

ihrem Buch The

Rebel Sell: Why the Culture Can’t Be Jammed behaupten Joseph

Heath und

Andrew Potter, die Politik der Gegenkulturen sei gescheitert und

das Verständnis des Punk von Gesellschaft fehlerhaft. Alternative

und Mainstream-Lebensstile hätten dieselben Werte, das

kapitalistische System suche nicht die Konformität, stattdessen

trieben die aus sozialen Unterschieden resultierenden Kräfte und

der stetige Konkurrenzkampf den Markt an.[36]

Weitere

Kritik kommt von der feministischen Bewegung Aristasia.

So behauptet die Gruppe, dass Punk nichts anderes mache, als den

Leichnam des Establishments zu treten, da dieses schon seit 1965

nicht mehr existiere. Sie bezeichnen es als „Die Doktrin des

Pappkameradenfeindes“ und behaupten, je mehr die Punks gegen den

Status Quo rebellierten, desto mehr würden sie ein Teil davon. In

einem Interview mit einem Fanzine sagte

deren Medienbeauftragte Marianne Martindale, wenn man sich selbst

als nichtkonform bezeichne, ordne man sich selbst in eine soziale

Norm ein.[37] Die

Aristasianer erklären, dass diese Theorie auch auf andere

Jugendkulturen übertragbar sei, wie zum

Beispiel Hip-Hop, Gothic oder Black

Metal.

Die

Tatsache, daß ich keine Orientierung innerhalb eines

Freundeskreises, einer Familie, oder anderen Gruppe hatte, machte

mich immerwieder zu einem „Lonley Rider!“.

Woher

das kam, dieses sich zwar an einem Mann binden, aber diesem gar

nicht zu Vertrauen, weiß ich nicht. Ich hatte damals dann einen

netten Freund und eine gute äußere Schale, aber im Innersten

trig ich ja das Geheimnis meiner Flucht und meiner Scheinrealität

in mir. Ich wußte ich kann gar nicht so eine Fassade aufrecht

erhalten. Es erschien mir auch langweilig mich den Gegenheiten

anzupassen und ich hatte angst. Aber warum ging ich dann wieder

ans Theater nach Österreich?

Und

dann die Teilnahme am Opernwettbewerb. „ Der Ring“. Was für

eine Herausforderung. Ich war stolz auf mich und flog wieder ganz

optimistisch der Realität davon.

Als

ich dann in München landetet und wieder versuchte den Alltag in

den Griff zu bekommen, sehr viel jobbt und sehr viel studierte,

neben einem Leben in der High Society, war irgendwie ein Traum

wahr geworden. Doch es folgt ein Alptraum. Eine nicht

lebensfähiges Embryo, ein Mann, der nict zu mir hielt. Einen Job

am Opernhaus Köln, der mir durch die Finger rann und wieder eine

große Depression, ohne Medikament und ohne Begleitung. War ich

dafür verantwortlich? Für solche Tragödien? Immer noch hatte

ich die Last der Schulden und des Bankrotts im Nacken.

„In

jedem Fall setzt die Zuschreibung von Verantwortung die Annahme

einer Handlungsfreiheitund

eines wirksamen Einflusses des Handelnden auf das

Handlungsergebnis voraus.“

Also,

wie habe ich gehandelt. Ich bin geflohen, vor der Regelung meiner

Schulden. Ich bin geflohen vor der Suche nach einem fixem Job und

einer eigenen Existenz. Immer auf der Suche nach dem richtigen

Mann und Partner. Was hat damals Liebe und Pratnerschaft für mich

bedeutet? Und was bedeutet es heute für mich. Gestern schlief ich

mit dem Gedanke ein, ich brauche einen Mann mit genug Einkommen,

mich zu ernähren. Einen fixen Job für meine eigene Sicherheit,

mein Selbstverständnis und meine eigen Rente und eine Sicherheit

für meine Töchter sorgen zu können. Auerdem natürlich eine

Vision, einen Traum, eines Lebens das ich mir für mich und meine

Kinder wünschen würde.

Ob

und in welchem Maß eine solche Selbstbestimmung gegeben ist, ist

umstritten und wird in der Philosophie

des Geistes kritisch

diskutiert. Indem Verantwortung Rechtfertigung herausfordert, ist

sie an das Vorbringen von Begründungen und

die Vernunft der

Beteiligten gebunden.Durch ihre Orientierung an Normen und

Wertungen ist Verantwortung auch ein ethisches Thema.

Hierin habe ich meine Situation zu definieren. Ich fühle mich wie

eine Henne welche hin und her rennt, um genug Futter für ihre

Küken zu finden. So empfinde ich mich eher als Opfer von Zufällen

und Ereignissen um mich herum, auf welche ich nicht mit genug

Aufmerksamkeit reagiert habe. So z. B. Die Feindschaft, welche zu

meinen Schwägerinnen entsanden ist. Dieser Neid, diese Wut, daß

ich mich in ihrem Geburtshaus begwegt habe, als wenn es mein

eigens wäre. Sie wollten das nicht akzeptieren. Und ich habe gar

nicht eingesehen, warum ich an einem Ort leben sollte, ohne mich

mit diesem gänzlich zu identifizieren und mit diesem zu

verschmelzen. Ich hoffe sie vermissen mich auch, meine tollen

Einladungen und schönen Dinners. Ich hoffe sie vermissen all die

Begegnungen und Menschen, wleche sie durch mich kennengelernt

haben. Ich fühle mich nun eher wie jemand der geächtet wird und

aus dem Haus geworfen. Ich habe keine guten Gefühle mehr nach

Immendorf. Ich fühle mich nicht Wohl, in Niederösterreich und

habe gar kein Interesse dort noch viel zu investieren.

Etwas

Schutz habe ich in Wullersdorf gefunden. Aber es ist eine

gefährliche Situation, voll mit Zugeständnissen. Und hier wieder

die Frage nach der Deliktvermeidung und der Lösung von Problemen,

ohne davonzulaufen und wie ich lernen kann, mich der Realität zu

stellen.

„Wenn

einer Person die Verantwortung für eine bestimmte Aufgabe oder

dauerhafte Aufgabenstellung zugewiesen ist, dann wird von

Verantwortlichkeit gesprochen.“

Das

bedeutet, ich muss lernen es als Aufgabe zu betrachten, mit meiner

Krankheit und dem Fluchtbedürfnis vor der Realität zu leben.

Außerdem muss ich mir kleine Ziele setzen und Aufgaben

definieren, welche ich bewältigen kann. Also, z.B. einen Platz

auf dem Arbeitsmarkt zu finden, der mit meinen

Kinderbetreuungszeiten zusammenpasst. Eine Existenzsicherung zu

realisieren und die Schwierigkeiten und Probleme zu definieren, um

Lösungen zu finden.

So

wollte ich das z.B. mit Jo jetzt tun. Er hat sich dem aber gar

nicht gestellt. Sondern macht einfach Ferien ud sucht keine

Lösungen. Ich soll so funktionieren, wie er sich das wünscht und

vorstellt. Ich wollte aber einmal ein Bild finden, für eine

gemeinsame Zukunft und eine echte Partnerschaft, welche eben auch

das zusammen leben und arbeiten beinhaltet und nicht nur das

träumen und Zärtlichkeiten austauschen. Was uns aber natürlich

auch viel gibt, an Geborgenheit und Stillung der

Einsamkeitsgefühle.

„Während

die Grundrelation des Konzepts der Verantwortung – jemand ist

verantwortlich für etwas vor jemandem – wenig umstritten ist,

besteht über die Ausgestaltung der einzelnen Dimensionen des

Begriffs eine Vielzahl von Meinungen.

Je

nach Anwendungsbereich (etwa in Politik, Ökonomie, Recht,

Psychologie) wird dem Begriff ein besonderer Inhalt zugewiesen.“

wie man sieht geht es bei mir in erster Linie um die Liebe und das

Leben einer guten Partnerschaft, sowie meine Neigung dann auch dem

partner, der Liebe selber, bzw. dem Schicksal die Schuld zu geben.

Dies gilt sowohl für den Umfang der Zuständigkeit als auch für

die Gültigkeit der Normen, aufgrund deren Verantwortung

zugeschrieben wird. Welche Normen ich habe und welche Regeln und

Gesetze mir wichtig sind, das war ebenfalls immer ein Thema für

mich. Ich wäre grenzenlos und verrückt, sagen andere gerne. Ich

hätte keine Moral und ich wäre ein Mensch ohne Prinzipien. Ich

sehe das nicht so. Irgendwann habe ich begonnen Prinzipien zu

definieren und aufzustellen. So z.B. klare Tagesabläufe und

Rythmen. Das einhalten von Vorhaben, Verabredungen und Zusagen.

Wocbei ich in finanziellen Angelegenheiten kaum Wege finde. Z.B

Zahlungsversprechungen einzuhalten. Machtlos fühle ich mich oft,

weil ich einfach nicht in der Lage bin, Geld zu verdienen.

„Der

Begriff ‚Verantwortung‘ erweist sich als eine mindestens

dreistellige Relation, die Verantwortungssubjekt,

Verantwortungsbereich und

Verantwortungsinstanz verknüpft.

Nun haben sich alle drei − Instanz, Bereich und Subjekt − in

der Geschichte der neuzeitlichen Säkularisierung entscheidend

verändert: An die Stelle Gottes als Verantwortungsinstanz tritt

die Gesamtheit aller vernünftigen Wesen in Gegenwart und Zukunft

und ggf. auch die außermenschliche Natur, der

Verantwortungsbereich wird um die Menge aller neuen Technologien

erweitert, zumal jene, bei denen eine grundsätzliche

Nichtvorhersehbarkeit ihrer Folgen dem Menschen bewußt ist, was

eng mit der grundsätzlichen Veränderung des

Verantwortungssubjekts zusammenhängt, das ganz offenkundig sowohl

seine Begrenzung auf das Individuum als auch seine Einschränkung

auf jene Handlungen, für die es selbst in bewußtem Sinne

steuernd verantwortlich war, aufgeben muß.“[7]

Etymologie

Das

Wort Verantwortung ist

eine Substantivbildung aus dem Verb verantworten.

Das Verb bedeutet zunächst allgemeinantworten,

dann im Besonderen vor

Gericht antworten, eine Frage beantworten und

schließlich für

etwas einstehen, etwas vertreten.

Im reflexiven Sinn

hat es im letzten Fall die Bedeutung sich

rechtfertigen.

Seinen

spezifischen Charakter hat das Verb ver-antworten durch

eine Derivation erhalten,

wobei das Präfix ver... eine

eigene etymologische Geschichte hat.

Das

Wort verantworten ist

im 12. Jahrhundert und das Substantiv Verantwortungerst

im 15. Jahrhundert nachzuweisen.

Das

Verb verantworten entstammt

dem mittelhochdeutsch verantwürten mit

der ursprünglichen Bedeutung sich

als Angeklagter vor Gericht verteidigen. Sein

Vorkommen wird als Übersetzung des

lateinischen respondere „antworten,

Antwort geben“ aus der römischen

Rechtssprache gesehen,

das unmittelbar Eingang in das Englische (responsibility)

gefunden hat.

Zum Begriff der Verantwortung

In

der Antike und

im Mittelalter wurden

Fragen der Verantwortlichkeit unter den

Begriffen Schuld und Zurechnung(Imputation)

behandelt. Die erste Monographie zur

Verantwortung verfasste 1884 der Franzose Lucien

Lévy-Bruhl: L'idee

de responsabilité.

Eine Bedeutung in der philosophisch-moralischen Diskussion

erlangte der Begriff erst im 20. Jahrhundert, und zu einem

ethischen Schlüsselbegriff wurde er nach dem Zweiten

Weltkrieg.

Verantwortung

ist ein Begriff der Möglichkeit. Notwendigkeit ist unabweisbar,

Unmöglichkeit nicht erfüllbar. Unabweisbares und Unmögliches

sind der menschlichen Entscheidung entzogen und damit nicht

Gegenstand der Verantwortung. Verantwortung kann eine

zukunftsorientierte oder eine vergangenheitsorientierte Bedeutung

haben. Prospektiv ist die Verpflichtung, einen bestimmten

Handlungserfolg herzustellen oder die Anforderungen an eine

bestimmte Aufgabe oderRolle einzulösen,

wie z. B. die Neutralität eines

Schiedsrichters im Sport oder der Lernerfolg des Schülers durch

einen Lehrer.

Also,

muss ich folglich eine Aufgabe definieren, für die ich bereit bin

Verantwortung zu übernehmen. Da fällt mit sofort meine

Mutterrolle ein und auch die Tochterrolle und natürlich die der

Liebenden, sowie die einer Autorin. Wobei ich oft angst habe, was

mein Schreiben für Folgen mit sich bringen könnte.

Die

Rolle der Schuldnerin, oder derjenigen die zahlen muss, übernehme

ich ungerne. Lieber ist es ich hätte jemanden, der meine

Rechnungen zahlt und der für mein Einkommen sorgt. Die

Identifikation der Rolle einer Ehefrau trage ich nicht ganz, weil

ich mir die sexuelle Freiheit herausnehme, tun und lassen zu

dürfen, was mir mein Körper sagt, wenn ich dazu Lust habe. Aber

die Rollenteilung, für den Haushalt da zu sein, zu kochen und für

ein schönes zu Hause zu sorgen, die übernehme ich gerne. Mit dem

Wunsche auch noch freiberuflich tätig sein zu können. Sport

treiben zu dürfen und mich in der Gesellschaft sehen alssen zu

können, und im Kulturleben aktiv teilnehmen zu dürfen. Wichtig

sit mir also ein Ernährer. Und das war schon immer so. Das die

Gesellschaft von mir eine eigene Existenzsicherung fordert finde

ich zwar modern, aber nicht den Möglichkeiten entsprechend, wenn

es keine Arbeit gibt. Mir selber Arbeit zu erfinden, bedeute für

mich, mich dem Risiko der Selbstausbeutung und des Bankrotts

auszusetzen, dafür kann ich eigentlich und darf ich auch keine

Verantwortung übernhmen, außer daß ich es einfach lasse und

aufpasse nicht handlunsgaktiv als Unternehmerin zu sein.

Das

wäre ein Fazit und ergebnis, eine Konsequenz, welche ich aus

meinen bsiherigen Erfahrungen tragen sollte.

„Der

Verantwortliche entwickelt ein Verantwortungsgefühl und übernimmt

die Verantwortung für

eine absehbare Zukunft.“

Das

bedeutet, wenn ich einen Plan mache, wie ich aus meinen Miseren

herauskommen könnte. Ich brauche einen guten Job und dann einen

Plan meine Auslagen zu zahlen. Ich muss mich wöchentlich mit den

Ausgaben und Einnahmen beschäftigen, sparen und nicht träumen.

Ich sollte unbedingt Konsequenzen ziehen und meinen Willen

stärken, keine Belastungen auf mich zu nehmen. Das wären Ziele,

für die ich Verantwortung übernehmen kann.

„Retrospektiv

wird festgestellt, wer für das Ergebnis einer Handlung

verantwortlich ist.“

Wie

kommt es zu den aktuellen Mehrausgaben, und zusätzlichen

Schulden. Wie kann ich das vermeiden und in Zukunft abbauen? Wo

finde ich Hilfe und Unterstützung?

Der

Erfinder erhält einen Anspruch auf ein Patent, Verstöße gegen

Normen können bestraft werden. Retrospektiv kann man jemanden nur

zur Verantwortung ziehen, wenn er bereits vor dem zu

verantwortenden Ereignis, also prospektiv, in der Verantwortung

gestanden hat.

Hier

wurde ich immer gefragt, ob ich beim zusatndekommen einer Rechnung

in der Lage gewesen wäre diese zu bezahlen. Das ist etwas für

das ich nie geradestehen kann, weil ich immer rückwirkend

finanzieren muss, was zu zahlen ist und mich kaum vorwärtsbewegen

kann. Wenn immer zuwenig da ist und man immer von der Hand in den

Mund , bzw. von Augenblick zu Augenblick lebt, dann kann man nie

zahlen, daß heißt man darf nie Rechnungen produzieren. Aber es

gibt Rechnungen, die passieren einfach, wie Unfälle. Bin ich

dafür verantwortlich? Ich bin wohl dafür verantwortlich eben

kein Geld und keine Arbeit zu haben, sagen einzelne Bekannte.

Meine Mutter denkt ich wäre arbeitsscheu. Ich bin nur scheu, wenn

mir nichts bleibt. Und ich habe zuletzt bei Bionx die Erfahrung

gemacht, daß ich nichteinmal genug zu essen hatte, um den

Arbeisttag zu überstehen. Geschweige denn meine Fahrkarten zu

bezahlen, um zur Arbeit zu fahren.

Zukunft

und Vergangenheit nur zwei Seiten derselben Frage, wie der

Mensch richtig handeln sollte. Verantwortung ist somit eine

Grundkategorie der praktischen Philosophie, weil sie bei jeder

Form des Handelns in Betracht zu ziehen ist und die Lebenspraxis

in den Fokus stellt. Auch die Lebenserfahrung

Verantwortung

ist das tragende Netzwerk menschlicher Praxis, denn wenn das

Gute im

Handeln in Frage gestellt ist, ist auch die Verantwortung in Frage

gestellt. Wenn jemand grundsätzlich ablehnt, Wertmaßstäbe für

sich gelten zu lassen, wird er auch ebenso die Zurechnung von

Verantwortung nicht akzeptieren. Nach Karl-Otto

Apel ist

Verantwortung eine soziale Institution zur

Kompensation von Gleichgewichtsstörungen.

Die

Kategorie der Verantwortung dient der Regulierung sozialer

Verhaltensweisen und damit der Verbesserung des gemeinsamen

Lebens.

Verantwortung

kann durch gesellschaftliche Forderungen, wie Gesetze,

religiöse Gebote oder

moralische Normen auferlegt sein. Verantwortung kann aber auch

freiwillig entstehen, indem jemand eine Aufgabe übernimmt, z.B.

ehrenamtlich tätig wird. Sachliche Verantwortung freiwilliger

Natur entsteht auch durch die Einhaltung von Versprechen,

seien diese mündlich gegeben, durch einen Vertrag, durch

Bürgschaften o.ä. Hierin eingeschlossen ist die (soziale)

Verantwortung gegenüber unverschuldet in Notlagen geratene

Menschen. Auch im Fall einer Selbstverpflichtung ist

es üblich, dass sich der Betreffende für die Erfüllung der

übernommenen Aufgabe rechtfertigen muss. In jedem Fall dient ihm

sein Gewissen als

Instanz der Rechtfertigung, wobei die Normen, denen das Gewissen

folgt und deren Entstehung auf verschiedene Weise erklärt werden

können. Die Fähigkeit, sich zu rechtfertigen, setzt Sprache

voraus. So wird die Kategorie der

Verantwortung zu einem anthropologischen Merkmal des Menschens: Er

ist ein „verantwortungsfähiges Wesen.“

Verantwortung

istdialogisch und

setzt einen Weltbezug voraus. „Die volle Erfahrung der

Verantwortung fordert also die beiden Grundbeziehungen:

Verantwortung für sein eigenes Handeln und Verantwortung für die

Welt konkret zu vereinigen. Ja, in dieser konkreten Vereinigung

besteht die eigentliche Praxis der Verantwortung.“

Verantwortung

kann bei einzelnen Personen, Personengruppen − zum Beispiel beim

Löschzug der Feuerwehr − oder einer Gesellschaft in ihrer

Gesamtheit liegen. Verantwortung kann eingeschränkt sein, wenn

Handlungen aufgrund von Anweisungen erfolgen. Für die übertragene

Verantwortung bleibt jedoch eine Mitverantwortung bestehen, die

sich auch auf das Gelingen einer geteilten ganzheitlichen

Verantwortung erstreckt. Ein Träger von Verantwortung muss in der

Lage sein, das Konzept der Verantwortung zu verstehen und sich ihm

zu unterwerfen. Der Träger muss die Anforderungen an seine

Verantwortung kennen, beherrschen und die Handlungsfolgen

beurteilen können. Er benötigt Erfahrung und Kompetenz.

Ich

dachte immer, die habe ich. In meinem Fall ist mir alles aus den

Händen gerutscht.

Es

hat damit begonnen, daß ich meit einem Ehevertrag geheiratet habe

und gra nicht von meinen Kümmernissen und Sorgen gesprochen habe.

Außermdem habe ich die Liebe nicht getestet, sondern mich einfach

nur von einer schlechten Lage in eine noch schlechtere befördert.

Als wir dann verheiratet waren, hab ich zwar veruscht eine gute

Ehe zu Leben, bin aber schnell an meine Grenzen gestoßen. Das

begann damit, da ich gar nicht in der Lage war den Alltag zu

finanzieren. Wie immer, wie meistens, wie schon so oft, in meinem

Leben. Und ich habe nichts gefordert, um nicht gebeten, einfach

nur überlegt, was ich slebst tun könnte, um mich aus diese

mißlichen Lage zu befreien. Wieder eine Flucht in Träume und

Visionen. Liegt da meine Schuld. Nuun habe ich viel gesühnt und

immer noch keinen Ausweg gefunden. Wieder stehe ich da, ohne genug

Kleingeld für das tägliche Brot. Keine Möglichkeit mit zu

bewegen, kein Auto, kein Geld für Benzin oder Diesel und lauter

Situationen, die unlösbar scheinen, wenn ich mich nicht wieder in

alet Strukturen und Abhängigkeiten bringen möchte.

Die

Misere unseres Hofes, der tod von 500 Schweine, der Bankrott der

Biogasanlage, das Auftreten von Viktoria. All diese Moment waren

zuviel für mich, um noch an das gestüt zu glauben. Es waren zu

häßliche Momente der Niederlage und der Mißerfolge und dann

noch die Krankheitsdiagnose Parkinson. Ich war restlos

überfordert. Schuld?

Jedefalls

bin ich nicht bereit gewesen füt all das Verantwortung zu tragen.

Gab es ja auch kein Polster in meiner Ehe für die Liebe und das

Vertrauen und den Willen zusammenzuhalten mehr. Dann diese

täglichen Auftritte meines Exmannes, mit seiner neuen Flamme und

meine Kinder, in all dem Chaos. Ich habe das nicht ertragen und

gar keinen Willen mehr gehabt das zu ertragen.

Ich

bin auch nict bereit für das Geschick meines Exmannes

Verantwortung zu tragen. Ich glaube eher an schlechte Dinge in der

geschichte diese Familie, die zurückschalgen wie ein Bummerang.

Ich glaube an den Teufel, der hier mit am Werke ist und fühle

mich ohnmächtig. Im Moment habe ich auch eher das Bedürfniss auf

sehr viel Distanz und Abstand.

Und

eine große Sehnsucht auf ein eigenes und neues Glück sehr weit

weg.

____________

Im

Fall von Institutionen,

die in modernen Gesellschaften zunehmend an Bedeutung gewinnen,

nehmen diese die sie repräsentierenden Personen

und Gremien kooperativ wahr.

Der sachliche Bereich der Verantwortung erstreckt sich auf das,

was der Träger beeinflussen kann, was auch das Handeln anderer

Personen einschließt, die dem Einfluss des Trägers unterliegen.

Der Träger hat gegenüber dem Objekt Macht, die auf Strukturen

oder einer freiwilligen Übertragung beruhen kann, wie zum

Beispiel der Kapitän einer Fähre. Die Macht kann sich auch in

Sorge und Fürsorge wie bei Eltern eines Kindes ausdrücken.

Die

Art und der Grad der Verantwortung ist durch die Vielzahl der

unterschiedlichen gesellschaftlichen Rollen und Tätigkeitsfelder

bestimmt. Entsprechend ist der Begriff der Verantwortung jeweils

in Hinblick auf die konkrete Konstellation zu

füllen. Es wird beurteilt, wie jemand seine Verantwortung

wahrnimmt. Die Rede von „Verantwortung wahrnehmen“ enthält

zwei Bedeutungsaspekte: Zum einen muss jemand erkennen, wie und in

welchem Umfang ihm Verantwortung zukommt. Zum anderen muss er

entsprechend seiner Einsicht, seiner Wahrnehmung, auch handeln, um

seine Verantwortung wahrzunehmen.

Georg

Picht verweist

darauf, dass der Begriff der Verantwortung einen Überschuss

gegenüber dem der Haftung hat.

Haftung bedeutet, dass man für seine Pflicht auch gezwungener

Maßen in Regress genommen

werden kann. Wenn hingegen jemand eine Verantwortung für eine

Person oder eine Aufgabe hat, ist seine Pflicht

zur Fürsorge unabgegrenzt

und umfassend. Insofern kann Verantwortung nicht auf eine

juristische Ebene beschränkt werden. Der Begriff enthält auch

immer eine moralische Konnotation.

Wer

Verantwortung trägt, kann sich nicht alleine auf formale

Vorschriften berufen, er muss auch den Geist der Aufgabe erfassen

und erfüllen. In diesem Sinn erstreckt sich Verantwortung auch

auf Haltungen und Einstellungen.Während die Pflicht auf einen

einseitigen Anspruch, eine hierarchische Beziehung, begrenzt ist,

beruht Verantwortung auf einer Einstellung, die Gegenseitigkeit

beinhaltet.

Verantwortung

bedarf des Einverständnisses des Trägers, diese zu übernehmen.

Wenn reiner Zwang besteht, kann man nur von Pflicht reden.

Allerdings besteht zwischen der Instanz der Rechtfertigung und dem

Träger der Verantwortung eine Asymmetrie dahingehend,

dass die Instanz nicht infrage gestellt ist. Der

Verantwortliche ist der Instanz, ob gezwungen oder freiwillig,

möglicherweise auf „Gedeih und Verderb“ unterworfen.

Bei Kurt

Bayertz findet

sich der Hinweis, dass es aus Sicht des Opfers bei Verletzung der

Verantwortung in Hinblick auf die Folgen unerheblich ist, ob das

Handlungsergebnis mit Absicht herbeigeführt wurde. Die Folgen

sind unabhängig von derMotivation.

Für das handelnde Subjekt und die Frage der schuldhaften

Verursachung, also auch bezogen auf die Bewertung der

Verantwortung durch das Opfer, stellt sich das nach Bayertz ganz

anders dar. „Wird die innere Verfassung des Handlungssubjekts in

die Betrachtung einbezogen, so kann sich ein Verantwortungskonzept

ausbilden, für das kausale Urheberschaft zwar eine notwendige,

nicht aber hinreichende Bedingung der Verantwortung ist.“[29] Es

sind tragische Fälle

denkbar, in denen jemand sich bemüht, seiner Verantwortung

nachzukommen, aber an den Umständen scheitert. Klassische Fälle

sind die Folgen von Naturkatastrophen.

Mit

dem Begriff der Verantwortung sind die beiden

Adjektive verantwortlich und verantwortungsvoll verbunden.

Beide haben ein leicht voneinander abweichendes Bedeutungsfeld.

Verantwortlich hat einen stärker kausalen Charakter, in dem das

Verursachen und die daraus folgende Haftung besonders betont sind.

Zudem kann man den Begriff auch auf Sachverhalte beziehen, wie

etwa ein Erdbeben für einstürzende Gebäude oder ein Virus für

die Ausbreitung einer Epidemie als

verantwortlich bezeichnet werden können.[30] Verantwortliches

Handeln beinhaltet Umsicht und Überlegung. Dabei bemüht sich der

Verantwortliche um sachgerechtes Handeln, in dem die Interessen

und Bedürfnisse der Beteiligten angemessen berücksichtigt

werden.[31] Der

Ausdruck verantwortungsvoll enthält

hingegen das Element des Höherwertigen oder eines besonderen

Schwierigkeitsgrades einer Verantwortung, die übertragen wird,

oder eine Würdigung einer besonderenAchtsamkeit,

mit der eine Verantwortung wahrgenommen wurde. Der Träger einer

verantwortungsvollen Aufgabe benötigt besondere Kompetenzen zu

ihrer Erfüllung. Verantwortungsvoll ist eine Aufgabe auch, wenn

sich bei einer Nichterfüllung besonders schwerwiegende negative

Handlungsfolgen ergeben. In solchen Fällen kann jemand, der eine

Verantwortung trägt, dies auch als Bürde empfinden.[32]

Der

Begriff der Schuld deckt

nur einen Teil des Begriffsfeldes von Verantwortung ab. Zum einen

ist er rein retrospektiv auf bereits eingetretene

Handlungsergebnisse bezogen. Zum anderen setzt er einen

feststellbaren Verstoß gegen bestehende Normen voraus, die

einzuhalten jemand die Verantwortung hatte. Schuld tritt erst ein,

wenn jemand seiner Verantwortung nicht nachgekommen ist, obwohl er

anders hätte handeln können. Dann kann die Rechtfertigung des

Handelns nicht mehr gelingen. Juristisch wird zusätzlich noch

ein fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln

gefordert, damit der Tatbestand der Schuld zutrifft. Im

moralischen Sinn wird ein Verstoß

als verantwortungslos bezeichnet,

wenn jemand sich um seine Verantwortung nicht angemessen gekümmert

hat. Damit ist dann häufig eine Abwertung der Person verbunden.

Noch stärker ist der Vorwurf des unverantwortlichen Handelns, der

einen bewussten Verstoß, zumindest ein bewusstes In-Kauf-Nehmen

der Handlungsfolgen, und einen erheblichen Schaden

beinhaltet. Hans

Jonas spricht

von einem „Akt positiven Leichtsinns“.[33]

Als Verantwortungsdiffusion wird

ein Zustand bezeichnet, bei dem die Zuordnung der

Verantwortlichkeit auf einen Verantwortungsträger vermieden wird,

indem alle dafür in Frage kommenden Personen der Verantwortung

ausweichen. Das aus der Physik entlehnte Wort Diffusion deutet

an, dass dieses Vermeiden wiederum nicht gesteuert erfolgt,

sondern inselbstähnlicher Weise

ungeregelt ist.

Arten der Verantwortung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

|

(1)

|

(2)

|

(3)

|

|

|---|---|---|---|

|

(A) Wer

|

Individuum

|

Korporation

|

Gesellschaft

|

|

verantwortet

|

|||

|

(B) Was

|

Handlung

|

Produkt

|

Unterlassung

|

|

(C) Wofür

|

Folgen voraussehbar

|

Folgen unvoraussehbar

|

Fern- und Spätfolgen

|

|

(D) Weswegen

|

moralische Regeln

|

gesellschaftliche Werte

|

staatliche Gesetze

|

|

(E) Wovor

|

Gewissen

|

Urteil anderer

|

Gericht

|

|

(F) Wann

|

vorher: prospektiv

|

momentan

|

nachher: retrospektiv

|

|

(G) Wie

|

aktiv

|

virtuell

|

passiv

|

Je

nach Anwendungsbereich sind von verschiedenen Autoren

Strukturmerkmale entworfen worden, die einer tieferen

Begriffsanalyse dienen. So gliedert Wilhelm

Weischedel in

soziale, religiöse sowie Selbstverantwortung.[35]Bei Pavel

Baran findet

sich die Unterteilung in „die Beziehung des Menschen zur

Gesellschaft, zur Natur und zu sich selbst.“[36] Der

bekannte Jurist H.L.A.

Hart klassifizierte[37] nach

- kausale Verantwortung in Hinblick auf die Verursachung

- Rollenverantwortung in Hinblick auf die Aufgabe

- Fähigkeitenverantwortung in Hinblick auf die Erfüllbarkeit

- Haftungsverantwortung, die von der Verursachung abweichen kann.

In

diesen drei Strukturvorschlägen wird moralische Verantwortung

nicht unmittelbar benannt. Bei Baran und Weischedel ist sie

allerdings implizit enthalten. Innerhalb der Rollenverantwortung

gibt es beispielsweise die Führungsverantwortung, die

Fürsorgeverantwortung oder die Verantwortung, die sich aus

dem Berufsethos eines

bestimmten Standes (Ärzte, Wissenschaftler) ergibt. Die

Feststellung der kausalen Verantwortung ist nicht normativ,

sondern beruht auf empirischen Erkenntnissen. Ihre Relation ist

zweistellig und besteht zwischen Träger und Objekt der

Verantwortung.[38]

Karl

Jaspers ist

auch außerhalb der philosophischen Kreise bekannt geworden durch

eine frühe Auseinandersetzung mit der Verantwortung des Einzelnen

für die Verbrechen des Nationalsozialismus in dem Essay "Die

Schuldfrage" (1946).[39] Hierzu

diskutierte er

- die kriminelle Schuld, die aufgrund objektiv nachweisbarer Gesetzesverstöße entsteht, vor Gericht entschieden wird und eine formale Strafe zur Folge hat,

- die politische Schuld, die durch Handlungen einzelner Staatsbürger und die Mitverantwortung, wie er regiert wird, erzeugt wird und der Gewalt und dem Urteil des politischen Siegers unterliegt, der die Handelnden in Haftung nimmt,

- die moralische Schuld aus Handlungen, die über die rechtliche Situation hinausgehen und die vor dem eigenen Gewissen zu rechtfertigen sind und zu Einsicht, Buße und Erneuerung führen muss, sowie die

- die metaphysische Schuld, die ein Mangel an Solidarität der Menschen mit den Menschen ist, also auf der Mitverantwortung für alles Unrecht und alle Ungerechtigkeit in der Welt beruht und schon beim Wegsehen entsteht und deren Rechtfertigungsinstanz allein Gott ist, dem man nur mit Aufgabe des eigenen Stolzes und mit Demut begegnen kann.

Jaspers

kam zu dem Ergebnis, dass es eine Kollektivschuld nicht

geben kann und dass man außer im Fall der juristischen Schuld

nicht von Schuld im eigentlichen Sinn sprechen kann. Vielmehr

entsteht eine Verantwortlichkeit aus der Tiefe des eigenen

Gewissens. Diese Verantwortlichkeit kann aber nicht abgegolten

werden und verjährt nicht. Deshalb kann man auch ein ganzes Volk

für die Folgen seines kollektiven Handelns politisch haftbar

machen. Für die moralische Verantwortung muss man sich jedoch auf

den Einzelnen beziehen.

Eine

andere Ebene beschreibt Otfried

Höffe mit

der Gliederung in Aufgaben-, Rechenschafts- und

Haftungsverantwortung, die sich stärker am Prozess

verantwortlichen Handelns orientiert.[40] Apel

differenziert nach einem „Mikrobereich (Familie, Ehe,

Nachbarschaft), einem Mesobereich (Ebene der nationalen Politik)

und einem Makrobereich (Schicksal der Menschheit).“

Einen

neuen, in der Systemtheorie begründeten

Aspekt stellt Walter

L. Bühl in

den Vordergrund mit der Forderung, die individuelle, kollektive

und kooperative Verantwortung so zu ergänzen, dass auch denen

Verantwortung zugeschrieben wird, die für das Design von

Systemen und die Entstehung von Schnittstellen (Bifurkation)

zuständig sind.

In

Hinblick auf das Handeln im Rahmen von Institutionen, z.B. bei den

von Technikern gemeinschaftlich erstellten Produkten, verwies Hans

Lenk darauf,

dass hier nur eine gemeinschaftlich zu tragende Mitverantwortung

für Kollektivhandlungen gegeben ist, die von der Einwirkungs- und

Mitwirkungsmacht abhängt. Diese unterteilte er in

- Verantwortung institutionellen Handelns (Veranlassungs- oder Führungs- und Befehlsverantwortung)

- Vorsorgeverantwortung

- generelle Fürsorgehandlungsverantwortung

- aktive Verhinderungsverantwortung (Präventivverantwortung)

- negative Kausalhandlungsverantwortung (Vermeidung von Unterlassungen)

Realisiert

werden kann dies z. B. durch die Umstellung von Sanktionen

auf Prävention und durch prospektive Vorwegnahme möglicher

Risiken statt retrospektiver Zuschreibung von Schadenfolgen durch

sog. Soft-Law-Regelungen (etwa Mediation,

Selbstverpflichtung oder auch Monitoring bei

befristeten Genehmigungen) zur Responsibilisierung systemischer

Prozesse, wobei eine Personalisierung der Entscheidungsprozesse

die Zurechenbarkeit von Entscheidungen weiterhin sicherstellen

sollte.[44]

Verantwortung und Freiheit des Willens

Im

traditionellen Verständnis[45] setzt

Verantwortung unabdingbar Handlungsfreiheit voraus. Dies

entspricht der Auffassung, dass der Akteur aufgrund einer

Entscheidung tatsächlich auch anders hätte handeln

können.[46] Der

Verantwortliche wird als jemand betrachtet,

der autonom seiner sittlichen Vernunft

folgend eine willkürliche Entscheidung treffen und auch durch

eine Handlung verwirklichen kann, obwohl er auch anders hätte

handeln können. Eine freie Handlung erfolgt hiernach ohne Zwang

und ist nicht zufällig. Freiheit ist in dieser Sicht die

Bedingung der Möglichkeit der Selbstbestimmung des

Menschen.[47] „Willensfreiheit

ist mithin eine zum Sprachspiel verantwortlicher

Urheberschaft gehörende Präsupposition des

Tun- und Lassenkönnen, die die Zurechnung von Verantwortung erst

ermöglicht.“[48] Deshalb

ist Verantwortung im ersten Schritt ein Anspruch an sich selbst

und für sich selbst. Der Einzelne ist sowohl Gegenstand seiner

eigenen Verantwortung als auch die Autorität,

vor der er sich verantworten muss. Der Maßstab ist sein Gewissen,

in dem alle natürlichen und sozialen Normen gebündelt

sind.[49] Indem

jemand die äußeren Normen der Gesellschaft und die von ihm als

vernünftig eingesehenen Gründe verinnerlicht, fühlt er die

Verantwortung und seine Verstöße gegen seine so gewonnenen

Maßstäbe als „innere Stimme“. Diese persönlichen Normen

waren bis zur Aufklärung vorrangig

christlich geprägt und haben seit Beginn der Neuzeit einen

immer stärkeren Bezug zur Vernunft und zu Vernunftgründen, die

in der angenommenen Autonomie des Subjektes liegen. „In der

Verantwortung gründet die Einheit der Vernunft in allen ihren

endlichen Gestalten. Weil der Mensch das Wesen ist, dem sich

Aufgaben stellen, ist menschliches Dasein immer

im Horizont erkannter Wirkungsbereiche möglich.“[50]

Durch

die Annahme der Handlungsfreiheit als Voraussetzung des Konzeptes

der Verantwortung wird dieses Gegenstand der Diskussion über

einen freien

Willen in

der Philosophie

des Geistes.

Das traditionelle Verständnis eines sich selbst bestimmenden

Ichs, das weitgehend auch mit dem Alltagsverständnis und der

üblichen Sicht im Strafrecht übereinstimmt, wird

als Libertarismus[51] bezeichnet.

Im Bereich der Philosophie gilt diese Auffassung als

Minderheitsposition. Bekannte Vertreter sind etwa Immanuel

Kant,[52] Roderick

Chisholm, Peter

van Inwagen, Robert

Kane und

in Deutschland Geert

Keil.

Geht jemand hingegen davon aus, dass die Welt vollständig kausal

bestimmt ist (strikter Determinismus),

kann er auch niemandem Verantwortung zuschreiben, denn dieser

hätte ja gar nicht anders handeln können. Diese eher seltene

Auffassung wird etwa von Galen

Strawson,[53] Ted

Honderich[54] oder Derk

Pereboom[55] vertreten.[56] Wesentlich

verbreiteter ist die Position, dass zwar die physische Welt

deterministisch ist, aber dennoch Willensfreiheit besteht

(Kompatibilismus).

Zu dieser Grundauffassung gibt es reine Reihe von Spielarten. So

gehen etwa Daniel

Dennett[57] oderHarry

Frankfurt[58] davon

aus, dass die jeweilige Handlungsfreiheit nicht auf alternativen

Handlungsmöglichkeiten beruht. Die Entscheidung des

Verantwortlichen ist durch seine persönliche Geschichte und die

bestehenden Bedingungen fest vorgegeben, aber er muss aufgrund

unvollständiger Information im jeweiligen Moment entscheiden.

Dennett vertritt zusätzlich die These, dass moralische

Bewertungen und damit die Zuweisung von Verantwortung ihren

Ursprung in der biologischen und kulturellen Evolution haben. Eine

ähnliche Position, die sie als

„Semi-Kompatibilismus“[59] bezeichnen,

vertreten John

Martin Fischer und

Mark Ravizza, indem sie zwar den freien Willen bestreiten, aber

das Institut der Verantwortung bejahen, weil hierdurch maßgeblich

Einfluss auf das Verhalten (nicht die Entscheidungen) des Menschen

genommen werden kann.[60] Neutraler

positionierte sich Peter

Strawson,

der es nicht für notwendig hielt, die Frage des Determinismus zu

entscheiden, weil die Annahme der Willensfreiheit und die

Zuschreibung von Verantwortung unausweichlich Teil der

menschlichen Lebenspraxis ist.[61] Julian

Nida-Rümelin knüpft

hieran unmittelbar an: „Wir als normale menschliche Wesen,

eingebettet in soziale Zusammenhänge, können gar nicht anders,

als Verantwortlichkeit und Freiheit in dem Umfang vorauszusetzen,

wie es für die von uns allen geteilten moralischen Empfindungen

und Einstellungen (Strawson spricht hier von reactive

attitudes)

erforderlich ist. Unsere lebensweltlichen interpersonalen

Beziehungen lassen keinen Spielraum für theoretische

Überzeugungen, die diese Einstellungen als unbegründet

erscheinen lassen würden.“[62]Anders

hält z. B. Michael

Pauen[63] wie

vor ihm schon Moritz

Schlick[64] oder David

Hume[65] eine

deterministische Welt und die Existenz echter

Handlungsalternativen für vereinbar. Konsens besteht ganz

überwiegend darüber, dass viele als Handlungen ausgezeichnete

Aktivitäten des Menschen durch seine Geschichte, die

gesellschaftlichen Gegebenheiten, aber auch körperliche und

psychologische Reaktionen auf unbewusste Sachverhalte (etwa

hormonelle Zustände oder unbewusste Wahrnehmungen) verursacht

sind. Es gibt Kognitionswissenschaftler wie

die Hirnforscher Gerhard

Roth undWolf

Singer oder

den Psychologen Wolfgang

Prinz,

die die Schuldfähigkeit und damit das Strafrecht überhaupt

in Frage stellen.[66] Die

wissenschaftstheoretischen Prämissen dieser naturalistischen

Auffassung sind umstritten.[67] Insbesondere

wird in diesen Stellungnahmen die Erste-Person-Perspektive nicht

ausreichend betrachtet. Zumindest aber ist die

Entscheidungsfreiheit des Menschen durch äußere Bedingungen sehr

stark eingeschränkt und es bedarf einer bewussten Reflexion und

Persönlichkeitsbildung, um zu einer willentlichen Entscheidung zu

kommen (nicht-klassischer Kompatibilismus, Peter

Bieri, Ansgar

Beckermann[68]).

Zusätzlich gibt es die Auffassung, dass physische Welt und

geistige Welt zwei unabhängige Ebenen darstellen, die zwar

aufeinander abgestimmt sind, aber nicht voneinander abhängen

(Dualismus).

Diese von Descartes ausdrücklich

formulierte Vorstellung findet in der Moderne immer weniger

Anhänger.

Zurechnung von Verantwortung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Eine

moralische Person[69] ist

ein Subjekt, „dessen Handlungen einer Zurechnung fähig

sind.“[70] Verantwortung

kann man jemandem zuschreiben, wenn er das Handlungsergebnis

(kausal)

verursacht hat. Es ist nicht die Handlung, sondern das

Handlungsergebnis, das auf die Verantwortlichkeit

zurückverweist.[71] Wenn

jemand Auto fährt, kommt es darauf an, dass er keinen Unfall

verursacht. Die Rechenschaft wird gefordert, wenn jemand die von

ihm verantwortete Aufgabe nicht erfüllt hat oder nur durch Glück,

z.B. trotz zu schnellen Fahrens, einem Verstoß gegen bestehende

Normen entgangen ist. Ein Lehrer ist nicht auf seine Methoden

festgelegt, sondern wird am Lernerfolg der Schüler gemessen,

wobei der Erfolg wiederum von der Bereitschaft und den Fähigkeiten

der Schüler und sonstigen Rahmenbedingungen abhängt.

Voraussetzung ist, dass der Verstoß gegen eine Norm oder das

Verfehlen einer Aufgabenstellung vom Handelnden selbst oder einem

Dritten, der eine Rechtfertigung fordert, auch erkannt wird. Das

Ausmaß der Verantwortung einer Person kann hierbei bezogen auf

die Art der Beziehung des Akteurs zu einem Geschehen abgestuft

erfasst werden[72] für

alle Effekte:

- mit denen sie irgendwie in Verbindung gebracht werden kann (Assoziation)

- die sie verursacht hat

- die sie verursacht hat und vorhersehen konnte

- die sie absichtlich herbeigeführt hat

- die sie absichtlich herbeigeführt hat und die nicht zu rechtfertigen sind.

Die

tatsächliche Zurechnung des Ergebnisses einer Handlung oder

Unterlassung erfolgt in der Praxis auf den konkreten Fall bezogen

unterschiedlich und in Abhängigkeit von der Person, ihren

Fähigkeiten, ihrer persönlichen Sozialisation und Geschichte,

einerseits sowie von der Situation andererseits.[73] Dabei

wird auch berücksichtigt, inwieweit jemand fahrlässiggehandelt

hat. Ein Akteur gilt als zurechnungsfähig, wenn er handlungsfähig

ist, d. h. aufgrund seiner individuellen Bedingungen und der

äußeren Umstände nicht eingeschränkt ist. Andernfalls ist er

mehr oder weniger unzurechnungsfähig. Dies gilt auch für

allgemeine Lebensregeln wie „Unwissenheit schützt vor Strafe

nicht“ oder „Eltern haften für ihre Kinder“. Wenn jemand

die Folgen einer Handlung bei angemessener Sorgfalt hätte absehen

oder verhindern können, so kann ihm zumeist Nichtwissen oder

fehlende Absicht nicht als Exculpation dienen.

Anders verhält es sich bei Personen, deren persönliche

Bedingungen nicht den üblichen Anforderungen an eine frei

entscheidende und handlungsfähige Person entsprechen. Solche

Einschränkungen gelten beispielsweise für Kinder, Demente,

geistig Behinderte oder psychisch Kranke, aber auch für Personen,

die ohne eigenes Zutun in einen besonderen Erregungszustand

geraten sind und im Affekthandeln.

Dabei kann die Zurechnung aus der Perspektive des Handelnden und

aus der Beobachterperspektive durchaus unterschiedlich ausfallen

(„Ich kann nichts dafür“ versus „Du hast

Schuld“).[74] Einfluss

auf die Urteile hat auch die Frage, ob der Handelnde und der

Beobachtete resp. der Verantwortung Fordernde dem gleichen

Normensystem folgen.

Einer

Person werden Handlungen dritter Personen zugerechnet, wenn sie

aus einer bestimmten Rolle heraus deren Handeln entscheidend

beeinflussen können. Klassische Fälle sind Eltern und Kinder

(Fürsorgeverantwortung) sowie Vorgesetzte und Mitarbeiter

(Führungsverantwortung). Haben in diesen Fällen Handlungen

negative Folgen, fällt die Verantwortung den direkt Handelnden

nicht oder nur teilweise zu. Der Verantwortliche (die Eltern, der

Vorgesetzte) muss geeignete organisatorische Vorkehrungen treffen,

dass die gestellte Aufgabe erfüllt wird und kein Schaden durch

die oder bei den ihm Anbefohlenen eintritt. Andernfalls trifft ihn

ein Organisationsverschulden.

Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, inwieweit Mitarbeiter

durch die Anweisungen des Vorgesetzten von einer Verantwortung

befreit sind. Der klassische Fall, in dem dies nicht gegeben ist,

sind Anweisungen zu Verbrechen. Eindringlich diskutiert das Hannah

Arendt im

Fall vonAdolf

Eichmann.

Eine moderne Variante hierzu ist die Frage nach dem Recht

des Whistleblowers,

wenn er ungenehmigt brisante Informationen veröffentlicht.

Auf

ein besonderes Problem der Zurechnung moralischer Verantwortung

haben Thomas

Nagel[75] und Bernard

Williams[76]unter

dem Stichwort „Moral Luck“ hingewiesen.[77] Beide

diskutieren die Tatsache, dass Verursachung und Handlungsabsicht

in der moralischen Bewertung nicht gleich ausfallen. Schießt

jemand auf einen Menschen in mörderischer Absicht, so wird die

Tat anders bewertet, wenn sie erfolgreich war als der Fall, dass

das Opfer zufällig stolperte und der Schuss fehlging. Das

Handlungsergebnis ist unterschiedlich. Im Strafrecht hat dies

unmittelbare Konsequenzen auf das Strafmaß. Die unterschiedliche

Bewertung von gleichartigen Handlungen aufgrund der Tatsache, dass

der Zufall einen Einfluss auf das Handlungsergebnis hatte, ist

umstritten.[78] Bei

der Bewertung spielt insbesondere eine Rolle, ob man

einerGesinnungsethik folgt,

bei der primär die Handlungsabsicht moralisch zu bewerten ist,

oder ob man im Sinne einerVerantwortungs- oder

insbesondere im Sinne einer Erfolgsethik vorrangig

auf das Handlungsergebnis abstellt.

Kollektive Verantwortung

Selbstwert

|

|

|

Unter Selbstwert (auch: Selbstwertgefühl, Selbstwertschätzung, Selbstachtung, Selbstvertrauen,

oder unpräziser:Selbstbewusstsein, Eigenwert,

umgangssprachlich auch Ego)

versteht die Psychologie die Bewertung,

die man von sich selbst hat. Das kann sich auf

die Persönlichkeit und

die Fähigkeiten des Individuums,

die Erinnerungen an die Vergangenheit und das Ich-Empfinden

oder auf das Selbstempfinden beziehen.

Äußere

Faktoren können das Selbstvertrauen prägen, wenn bei

bestimmten Anforderungen hinreichend objektive Gründe gegeben

sind, wie zum Beispiel Methodenkompetenz,

ausreichende Kenntnisse oder Erfahrungen,

wiederholte Tätigkeiten in ähnlichen Situationen oder

Ähnliches.

Selbstwert

ist darüber hinaus auch eine politisch-moralische Kategorie,

die beispielsweise die Gewissheit begründet, in einer

bestimmten Situation „im Recht“ zu sein, bzw. ein

zustehendes Recht wahrzunehmen, einzufordern oder zu

erstreiten.

Theorie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Selbstwertgefühl resultiert

aus dem Vergleich der vermeintlichen subjektiven Fähigkeiten

mit den Anforderungen, mit denen sich die Persönlichkeit

konfrontiert sieht. Es lässt sich an ganz konkreten und

zunehmend verallgemeinerten Anforderungssituationen bestimmen,

zum Beispiel auch in psychologischen

Tests.

Ein hohes Selbstvertrauen gegenüber

Anforderungen zeigt sich, wenn vorausschauend eingeschätzt

wird, dass diese Situation gut gemeistert werden kann.

Der

Grad des Selbstvertrauens hängt meist von der

unterschiedlichen Befähigung für bestimmte Tätigkeiten ab

und ist zeitlichen Änderungen (etwa durch Emotionen oder

Müdigkeit) unterworfen.

Personen

können situativ oder ständig ein inadäquates Selbstvertrauen

haben, indem sie ihre Leistungsmöglichkeiten über-

oder unterschätzen. Derartige Fehleinschätzungen entstehen

auf der Grundlage individueller

Besonderheiten, Einstellungenund

anderer Eigenschaften.

Ein zu

hohes Selbstwertgefühl

muss jedoch keineswegs günstig sein und kann sich

zu Überheblichkeit entwickeln,

was bei anderen Antipathie hervorruft.

Hintergrund[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die

Basis für einen sicheren Umgang mit sich und der Umwelt hängt

eng mit dem Selbstvertrauen und dem Selbstwertgefühl zusammen.

Die Selbstsicherheit bildet sich im Laufe der

kindlichen Entwicklung aus:

- über das Erzielen von Wirkungen – insbesondere von jenen, die beim Kind zu angenehmen, positiv erlebtenGefühlen führen;

- dem Identifizieren mit wichtigen Bezugspersonen, die selbst die nötige Selbstsicherheit haben und auf das Kind positiv reagieren;

- in der späteren Entwicklung durch eine Balance zwischen erlebter Freiheit und der Verbundenheit zu Bezugspersonen.

Sechs Säulen des Selbstwertgefühls[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Neben

den im Laufe der Entwicklung wichtigen Faktoren zu einem

gesunden Selbstwertgefühl, nennt der PsychologeNathaniel

Branden die

folgenden Bedingungen, die „die sechs Säulen des

Selbstwertgefühls“ bilden:

- Bewusstes Leben

- Selbstannahme

- Eigenverantwortliches Leben

- Selbstsicheres Behaupten der eigenen Person

- Zielgerichtetes Leben

- Persönliche Integrität

Authentische

Selbstsicherheit und Selbstwertgefühl sind nach der Meinung

Brandens in einem positiven Ansatz weitgehend abgekoppelt von

der Rückmeldung eines Gegenübers.

Studien zum Zusammenhang mit dem restlichen Leben[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Empirische

Studien legen nahe, dass der Einfluss des Selbstwertgefühls

auf die übrigen Lebensbereiche geringer sei als allgemein

vermutet: Die schulischen Leistungen, das Aussehen, die

Beliebtheit bei anderen, die Konfliktfähigkeit und die

Selbstbehauptung gegenüber den Gemeinheiten anderer würden

nicht mit dem Selbstwertgefühl korrelieren. Es wurde auch kein

Zusammenhang zwischen dem Selbstwertgefühl von 9- bis

13-Jährigen und ihrem späteren Alkoholkonsum im Alter von 15

Jahren festgestellt.

Dagegen

zeigte sich, dass Menschen mit hohem Selbstwertgefühl

kontaktfreudiger und glücklicher als andere Menschen sind.

Auch neigen Kinder mit hohem Selbstwertgefühl eher zum

Herumkommandieren als andere.[1]

Arbeitslosigkeit und Selbstwert[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Langzeitarbeitslose,

vor allem jene, die vorher in jahrelangem, festem

Arbeitsverhältnis standen, tendieren dazu, ihr durch ihren

Beruf definiertes Selbstverständnis in Frage zu stellen. In

der Regel tritt nach sechsmonatiger bis einjähriger

Arbeitslosigkeit ein Gefühl der Nutzlosigkeit auf, das in

manchen Fällen zur Entfremdung von der Familie und/oder

anderensozialen

Milieus führen

kann, bis hin zur Selbstaufgabe und zum Suizid.

Es besteht anscheinend, gemäß Jeremy

RifkinsDas

Ende der Arbeit (Seiten

156 ff.), ein deutlicher Zusammenhang zwischen anwachsender

Arbeitslosigkeit und der Zunahme

von Depressionen und psychotischen Erkrankungen.

Hier wird berichtet, dass der Soziologe und Psychologe Thomas

T. Cottle, der die psychischen Folgen der Arbeitslosigkeit über

fünfzehn Jahre hinweg untersuchte, bei Langzeitarbeitslosen in

Amerika, die durch die US-Regierung als „entmutigt“

eingestuft wurden, pathologische Symptome feststellte, die

denen Sterbender ähnelten.

Ein

anderer Erklärungsansatz findet sich im Manifest

der Glücklichen Arbeitslosen:

„Wenn der Arbeitslose unglücklich ist, dann liegt das auch

daran, daß der einzige gesellschaftliche Wert, den er kennt,

die Arbeit ist. Er hat nichts mehr zu tun, er langweilt sich,

er hat keine Kontakte mehr, da ja die Arbeit oft auch einzige

Kontaktmöglichkeit ist, das gleiche gilt übrigens auch für

Rentner. Der Grund dieser existentiellen Misere ist natürlich

die Arbeit und nicht die Arbeitslosigkeit.“[2]

Organisatoren

von Motivationsseminaren scheinen die Bedeutung von

Langzeitarbeitslosigkeit als potenzielle Einnahmequelle erkannt

zu haben. Mit teilweise dubiosen Praktiken versuchen sie, das

Selbstwertgefühl gedemütigter Langzeitarbeitsloser zu

steigern. Die Effektivität solcher „Motivationsseminare“

bleibt – trotz teilweiser Förderung durch

Arbeitsämter – jedoch fraglich. Ohnehin entbehrt

jeglicher wissenschaftlichen Grundlage, dass eine Steigerung

des Selbstwertgefühls unmittelbar Einsetzbarkeit und Erfolg

auf dem Arbeitsmarkt steigerte. Vielmehr scheint es eher ein

Versuch zu sein, die Eigenverantwortung des Einzelnen für sein

Schicksal ins Gewissen zu rufen, anstatt externe Faktoren für

Arbeitslosigkeit heranzuziehen, wie zum

Beispiel Rationalisierung, Outsourcing oder

Automatisierung.

Psychologie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der

Selbstwert ist auch ein Konzept in der

wissenschaftlichen Psychologie,

insbesondere in der Persönlichkeits-

und der Differentiellen Psychologie,

aber auch innerhalb der Sozialpsychologie.

Begriffsklärung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

In

der psychologischen Forschung beschreibt der Selbstwert eine

der drei Komponenten des Selbst.

Selbstwert oder synonym die Selbstwertschätzung entspricht

der affektiven Komponente.

Hierbei handelt es sich um die Bewertung des Bildes von der

eigenen Person. Die kognitive Komponente

ist das Selbstkonzept,

also das Bild, das Personen von sich selbst haben. Unter

der konativen oder

handlungsbezogenen Komponente können Begriffe

wie Selbstwirksamkeitserwartung

oder Selbstdarstellung subsumiert

werden. Der Begriff Selbstwertschätzung entspricht am ehesten

dem englischen Begriff „self-esteem“ und umfasst positive

wie auch negative Bewertungen der eigenen Person. Der Begriff

Selbstwertgefühl hingegen ist weniger angemessen, weil es sich

dabei nicht um ein Gefühl oder eine Emotion im engeren Sinne

handelt.

Theoretische Einbettung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Menschen

gelangen über drei verschiedene Quellen zu selbstbezogener

Information. Mittels Selbstbeobachtung kann

aktuelles Verhalten und Erleben zu früheren Ereignissen in

Beziehung gesetzt werden und sich so eine positive oder eher

negative Selbsteinschätzung herauskristallisieren. Je nachdem,

wie der soziale Vergleich mit anderen Personen ausfällt,

erleben sich Personen unterschiedlich. Rückmeldungen stellen

die dritte Quelle selbstbezogenen Wissens dar. Die Beurteilung

dieses Wissens wirkt sich wiederum auf die Selbstwertschätzung

aus. Unter „Selbstwertquellen“ hingegen versteht man

Bereiche des Lebens, aus denen man seinen Selbstwert zieht.

Vergängliche Selbstwertquellen wie zum Beispiel Schönheit

sind insofern problematisch, als sie mit dem Älterwerden zu

Schwankungen oder gar Einbrüchen im Selbstwert führen.

Zur

psychoanalytischen Theorie siehe auch: Selbstobjekt

Erfassungsmethoden[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Selbstwertschätzung

wird am häufigsten mit Selbstbeschreibungsfragebögen erfasst.

Als ein eindimensionales Verfahren ist die Rosenberg

Self-Esteem Skale (Rosenberg,

1965)[3] zu

nennen. Sie ist die international am weitesten verbreitete

Skala, die mit zehn Items sehr

ökonomisch die globale Selbstwertschätzung ermittelt.

Selbstwerttheorien gehen zusätzlich davon aus, dass

Selbstwertschätzung hierarchisch strukturiert ist, sich also

unter der globalen Selbstwertschätzung mehrere Facetten des

Selbstwerts wie Leistungsselbstwert oder sozialer Selbstwert

gliedern. Mehrdimensionale Selbstwertskalen wie die Feelings of

Inadequacy Scale (FIS, Janis & Field, 1959)[4] oder

die Multidimensionale

Selbstwertskala (MSWS,

Schütz & Sellin, 2006)[5] tragen

dieser hierarchischen Struktur Rechnung.

Entwicklung von Selbstwertschätzung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Eine

2002 veröffentlichte Studie meint, dass eine

gewisse genetische Komponente

die Ausprägung des Selbstwerts beeinflusst.[6] Andere

– z. B. der Psychologische

Psychotherapeut Rolf

Merkle –

sind der Auffassung bzw. Überzeugung, dass Selbstvertrauen

ausschließlich erlernt ist.[7] Weitläufige

Meinungen, dass Frauen im Durchschnitt einen geringeren

Selbstwert hätten als Männer, wurden in einer Studie aus dem

Jahr 2011 nicht bestätigt.[8] Des

Weiteren konnte im Verlauf des Lebens ein Anstieg des

Selbstwertgefühls festgestellt werden, bis es in einem Alter

von ungefähr 60 Jahren seinen Höhepunkt erreicht. Der

Rückgang des Selbstwertgefühls im Alter wird auf

Veränderungen im sozio-ökonomischen Status und der

allgemeinen Gesundheit zurückgeführt.[9]

Die

Selbsteinschätzungen von Kleinkindern basieren noch auf

Bewertungen wie „gut“ oder „schlecht“. Im Verlauf der

kindlichen Entwicklung gewinnt der soziale Vergleich mehr an

Einfluss, so dass insbesondere bei Übergängen in neue

Lebensphasen (zum Beispiel Einschulung) die Selbstwertschätzung

Umbrüchen unterliegt. Die Pubertät ist

durch die Suche nach Identität und

häufig durch Selbstzweifel gekennzeichnet.

Insbesondere bei Mädchen ist ein Absinken des Selbstwerts zu

verzeichnen, da die vorherrschenden Schönheitsideale meist

entgegen ihrer pubertären Entwicklung stehen. Obwohl häufig

davon ausgegangen wird, dass

sich Persönlichkeitseigenschaften im

Erwachsenenalter nicht mehr verändern, stellten Studien fest,

dass die Selbstwertschätzung in dieser Lebensphase durchaus

beeinflusst wird, besonders durch familiäre und berufliche

Erfolge oder Misserfolge.

Aktuelle Forschung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Neben

Untersuchungen zum expliziten Selbstwert, den meist

Selbstbeschreibungsfragebögen ermitteln sollen, versucht ein

Teil der psychologischen Forschung heute, die implizite

Selbstwertschätzung zu erfassen.[10] Sie

ist definiert als die spontane, nicht bewusste Bewertung der

eigenen Person. Indirekte Verfahren wie beispielsweise

der implizite

Assoziationstest (IAT;

Greenwald, McGhee & Schwartz, 1998) sollen anhand von

Reaktionszeiten auf diese Form der Selbstwertschätzung

schließen lassen. Hervorzuheben ist, dass explizite und

implizite Selbstwertschätzung in „Selbstwertdiskrepanzen“

auseinanderklaffen können. Weiterhin werden in aktueller

Forschung Mechanismen der Selbstwerterhöhung untersucht. Ein

Beispiel für einen solchen Mechanismus ist

die Selbst-Stereotypisierung,

wenn Annahmen und Wissen über eine positiv bewertete Gruppe,

der man selbst angehört, auf die eigene Person übertragen

werden.[11]

Pathologie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Karen

Horney nahm

1939 erstmals eine genaue Unterscheidung zwischen gesundem

Selbstbewusstsein und pathologischem Narzissmus vor.[12] Sowohl

eine zu niedrige als auch überhöhte Selbstwertschätzung

könnten zu Problemen führen.[13]

Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Nathaniel Branden: Die 6 Säulen des Selbstwertgefühls, Piper Verlag München Zürich 1995, Taschenbuchausgabe: 2006, ISBN 978-3-492-24386-5.

- Roy F. Baumeister, Jennifer D. Campbell, Joachim I. Krueger und Kathleen D. Vohs: Does High Self-Esteem Cause Better Performance, Interpersonal Success, Happiness, or Healthier Lifestyles?. In: Psychological Science in the Public Interest, Band 4, Nummer 1, May 2003, S. 1–44 (PDF)

- Matthew Mc Kay et al.: Selbstachtung – Das Herz einer gesunden Persönlichkeit, Junfermann Verlag Paderborn, 2. Auflage 2007, ISBN 3-87387-557-8.

- Rolf Merkle: So gewinnen Sie mehr Selbstvertrauen: Ein praktischer Ratgeber zur Überwindung von Minderwertigkeitsgefühlen und Selbstzweifeln. Pal Verlag 2001.

- Jannis Plastargias: Bodybuilding zur Stärkung des jugendlichen Selbstwertgefühls. Kubayamashi-Do Studien- und Fachbuchverlag, Frankfurt am Main 2009, ISBN 978-3-9808375-9-0 (zugleich Diplomarbeit, Pädagogische Hochschule Karlsruhe 2004).

- Jeremy Rifkin: Das Ende der Arbeit (und ihre Zukunft), 1995 Putnam, New York, 2004 Campus Verlag, S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 2005.

- Virginia Satir: Kommunikation – Selbstwert – Kongruenz, Junfermann Verlag Paderborn, 7. Auflage 2004, ISBN 3-87387-018-5.

- Helga Schachinger, Das Selbst, die Selbsterkenntnis und das Gefühl für den eigenen Wert. 2005, ISBN 3-456-84188-4.

- Astrid Schütz: Je selbstsicherer, desto besser? Licht und Schatten positiver Selbstbewertung. Beltz, Weinheim 2005,ISBN 3-621-27532-0.

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Audiofeature Erklärung des psychologischen Schlüsselbegriffes, auf hr2 Wissenswert, abgerufen am 30. Dezember 2009

In

modernen komplexen Gesellschaften gibt es eine Vielzahl von mehr

oder weniger formalen Gruppierungen, die alsInstitutionen am

gesellschaftlichen Leben teilnehmen und auf dieses Einfluss haben.

Hierzu zählen der Staat, Verbände, Vereine, Kirchen,

Unternehmen, wissenschaftliche Institute, Parteien und diverse

Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie eine

unüberschaubare Zahl anderer Nicht-Regierungs-Organisationen.

|

WER (Handlungssubjekt)

|

INDIVIDUUM

|

KORPORATION

|

|---|---|---|

|

WAS (Handlung)

|

Einzelhandlungen

|

Handlungszusammenhänge

|

|

WOFÜR

(Handlungsfolgen) |

kausal zurechenbare

direkte Handlungs- folgen |

synergistische und kumula-

tive Effekte Handlungs- produkte |

|

WEM gegenüber

|

Von Handlungen und Handlungsfolgen

Betroffene

|

|

|

WOVOR

(Verantwortungsinstanz) |

Gewissen, Auftraggeber,

Öffentlichkeit |

Korporative Selbstver-

pflichtungen, Öffentlichkeit |

|

WESWEGEN

(Normen und Werte) |

Rollenverantwortung

vs.

Universalverantwortung |

Korporationsziele vs.

soziale bzw. Universal- verantwortung |

Innerhalb

solcher Organisationen handeln Menschen gemeinschaftlich oder

durch ein Leitungsgremium. Ein Problem der Zuschreibung von

Verantwortung bei solchen Gruppen ist, dass die kausale Beziehung

des Einzelnen zu einem Handlungsergebnis kaum feststellbar ist

oder dass der Einfluss des Einzelnen so gering ist, dass er

berechtigt ablehnt für die Handlungsfolgen eintreten zu müssen.

Leicht einsichtig wird das Problem bei der Verantwortung für

die Klimakatastrophe.

Ob der Einzelne weniger mit dem Auto fährt oder seltener Fleisch

isst, hat keinen unmittelbaren Einfluss auf das Klima. Nur wenn

die Gesamtheit der Menschen sich im Verhalten verändert, wird

auch ein Einfluss spürbar. Hierzu beitragen können politische

Lösungen. Also hält der Einzelne sich zurück und wartet, dass

die Politiker es schon richten werden. Der Einzelne folgt

dem Sankt-Florians-Prinzip und

entzieht sich seiner tatsächlich vorhandenen Verantwortung

(Verantwortungsdiffusion).

Unmittelbarer stellt sich die Frage bei den Wählern

der NSDAP nach

der Verantwortung für die katastrophalen Folgen. Hier wird auch

die Verantwortung durch Passivität sichtbar, die Karl Jaspers als

Schuld kennzeichnete. Praktische Probleme bei der Zurechnung von

Verantwortung bestehen auch bei Katastrophen wie

der Nuklearkatastrophe

von Fukushima,

der Katastrophe

von Bhopal oder

demUnglück

bei der Loveparade 2010.

Immer stellt sich die Frage, wessen Handeln ursächlich für das

Handlungsergebnis war. Welche Verantwortung trifft eine Bank, die

ein Unternehmen finanziert, das einen größeren Umweltschaden

verursacht? Normalerweise wird diese Frage verneint, es sei denn

der Bank waren spezielle Risiken bekannt. Gilt das Gleiche aber,

wenn Hersteller von Waffen finanziert werden? Ein Beispiel für

die Zurechnung und Übernahme von Verantwortung sind die

Entschädigungszahlungen deutscher Unternehmen an Opfer

der NS-Zwangsarbeit.[80]

Bei

der Analyse des Begriffs der kollektiven Verantwortung ist zu

unterscheiden zwischen kooperativer und korporativer

Verantwortung. Kooperative Verantwortung ist die Mitverantwortung

an einem gemeinsamen Werk oder einer gemeinsamen Aufgabe, die im

Wesentlichen auf den Einzelnen und seinen Einfluss auf das

Gesamtergebnis zurückzuführen ist. Bei korporativer

Verantwortung, also der Zuschreibung von Verantwortung zu einer

formalen Institution, eine nicht-natürliche, sondern juristische

Person gibt

es unterschiedliche Auffassungen.[81] Während

unter anderem Julian

Nida-Rümelin dafür

plädiert, dass auch in Korporationen die Verantwortung unter

Berücksichtigung seines Anteils und seinen Einflussmöglichkeiten

dem Einzelnen zuzurechnen ist,[82] hält

Matthias Maring unter der einschränkenden Bedingung

desSubsidiaritätsprinzips ein

Hierarchiemodell der Verantwortung für sinnvoll.[83] Dabei

unterscheidet er die Verantwortung aus Sicht der Individualethik,

der Sozialethik, der Institutionenethik und der

Korporationenethik, die jeweils mit inhaltlichen Ethikansätzen zu

verbinden sind. Nida-Rümelin schränkt seinen

Verantwortungsindividualismus insofern ein, als die

Individualinteressen in der Handlung hinter Gruppenpräferenzen

zurücktreten. Eine ähnliche Position vertritt Robert

Sugden.[84] Einen

reinen Verantwortungsindividualismus vertrat hingegen bereits 1948